Wikingerschiff »Wrack 3« in Haithabu

Tauchen an einem Wikingerschiff in Deutschland? Geht, aber man sieht halt nix!

2023 hatte ich im Rahmen eines Monitorings in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) die einmalige Gelegenheit, an Wrack 3 im Hafen von Haithabu zu tauchen.

Bei absoluter Nullsicht war da nur eine haptische Untersuchung möglich, also das Ertasten einzelner Bauteile wie Planken oder Spanten, die im Schlamm stecken. Trotz dieser eher widrigen Umstände war das für mich ein absolutes Highlight. Denn wie kein zweites Symbol steht das Wikingerschiff für die fast ganz Europa (und darüber hinaus) umfassende Phase der Wikingerzeit, die mich schon als Student faszinierte (vor über 20 Jahren war ich Praktikant im Wikingermuseum Haithabu).

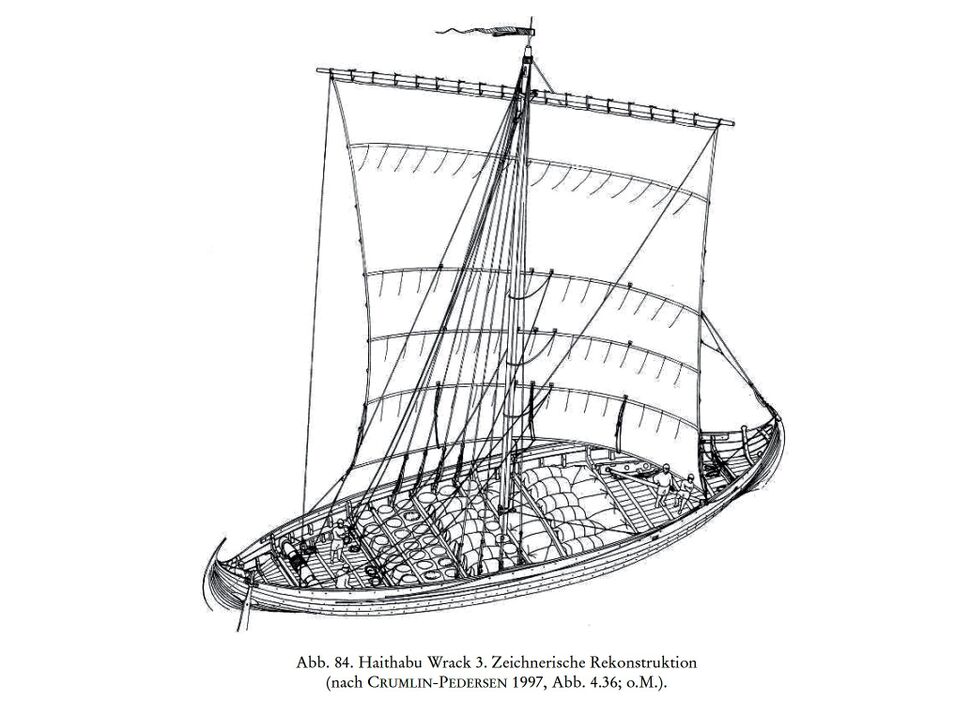

Mit etwa 22 Metern Länge und knapp 6 Metern Breite ist Wrack 3 das größte uns derzeit bekannte Frachtschiff der Wikingerzeit, ein Knorr. Es konnte etwa um die 60 Tonnen Ladung transportieren und wurde um 1025 mit Holz aus der Region Schleswig gebaut. Das Wrack wurde Ende der Siebziger entdeckt und 1981 von Tauchern untersucht. Es ist zu etwa 60 % erhalten. Damit ist es derzeit das am besten erhaltene Wrack der Wikingerkultur in situ (»in der ursprünglichen Position«). Einige wenige Teile wie das Kielschwein (Teil des Bootsrumpfes, der dem Kiel Stabilität gibt) wurden geborgen und sind heute im Museum zu sehen. Dort ist auch das 30 Meter lange Wrack 1 ausgestellt. Also unbedingt mal das Wikinger-Museum Haithabu besuchen, es lohnt sich sehr!

Bei einem weiteren Tauchgang haben wir dann noch eine geomagnetische Anomalie untersucht. Im Sediment konnte ich zwar kein weiteres Schiff, aber immerhin einen (natürlich) durchlochten Stein aus Flint, einen sogenannten „Hühnergott“, ertasten. Diese Steine wurden regelmäßig als Netzsenker (kleine Gewichte an den Unterleinen von Fischernetzen) verwendet. Vielleicht ja auch vor 1000 Jahren im Hafen von Haithabu.

Haithabu war einer der wichtigsten Handelsorte und Hauptumschlagsplatz für den Fernhandel zwischen Skandinavien, Westeuropa, dem Nordseeraum sowie dem Baltikum. Die Siedlung wurde um 770 gegründet und spätestens 1066 endgültig zerstört. 2018 wurden der Handelsplatz Haithabu und die Festungsanlage Danewerk von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt.

anklicken für mehr Bilder